Visita fallida a las Cuevas de Hércules de Toledo

Uno de los problemas de no ir bien informado a un viaje es que nos podemos dejar lugares interesantes por visitar. Algo así ocurrió en nuestra reciente visita a Toledo. Mi intención era ver aquellos lugares más típicos. A saber, la Catedral, el Alcázar, la Casa del Greco, la sinagoga de El Tránsito y un larguísimo etcétera. Como era un viaje relámpago de un solo día, era materialmente imposible verlo todo, así que dedicamos las tres últimas horas a vagar por esas callejuelas menos típicas del casco antiguo, donde no hay turistas y el silencio es casi total.

En cada una de esas calles encontramos algo curioso o al menos digno de ser recordado. Caminamos entre edificios ruinosos, en obras, con ropa tendida bajo las ventanas y las puertas de las casas abiertas de par en par. También bonitos patios absolutamente ocultos y supongo que casi vírgenes para los objetivos de las cámaras fotográficas. Recordé que existe una leyenda (¡hay tantas!) en Toledo acerca de las Cuevas de Hércules. Aunque con casi toda seguridad se trate precisamente de eso, de una leyenda, pensé que merecería la pena acercarse hasta el entorno de la calle de San Ginés, en pleno corazón del montículo sobre el que sitúa la Ciudad Imperial.

Dicha leyenda se entronca con lo más antiguo de la historia de España. Un relato en el que se mezclan cristianos, moros, romanos, visigodos, arqueología bíbllica, tesoros ocultos y maldiciones entre otros ingredientes. Según la entrada que dedica la Wikipedia:

Según la leyenda, Hércules edificó un palacio encantado cerca de Toledo, construido con jade y mármol, y ocultó en su interior las desgracias que amenazaban a España. Puso un candado en la puerta y ordenó que cada nuevo rey añadiera uno, ya que las amenazas se cumplirían el día en que uno de ellos fuera curioso y entrara. Según la leyenda, Don Rodrigo fue ese rey, y del palacio sólo queda la actual cueva que ocultaría maravillosos tesoros, entre ellos la famosa Mesa de Salomón.

En los últimos años, buscadores de tesoros investigan por las cuevas y subterráneos de Toledo, dando por hecho que el verdadero tesoro de los reyes visigodos nunca fue encontrado ni abandonó la capital.

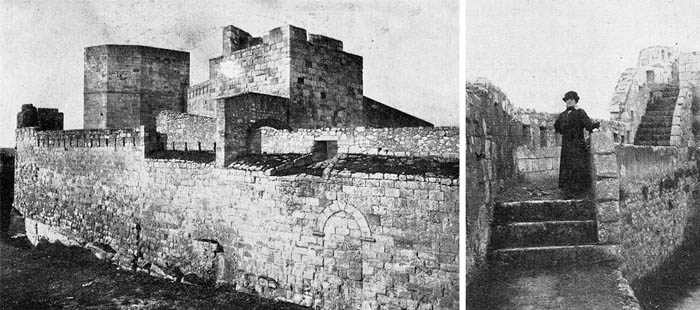

Pero lo cierto es que se desconoce qué parte de realidad contiene dicho relato e, incluso, su ubicación real. Aunque la tradición lo sitúa en el subsuelo del ya citado callejón de San Ginés, nada hace suponer que las cuevas rehabilitadas en 2009 lo sean. Lo único cierto es que el lugar fue habitado desde al menos los tiempos romanos, que construyeron allí un depósito de agua. Con posterioridad, en época visigoda se construyó un templo cristiano, que sirvió de base para erigir otras iglesias en los siglos sucesivos. En 1841 fue demolida debido a su estado de ruina.

Tras pasar por San Ginés y no encontrar rastro de la cueva, comenzamos a caminar por los alrededores, visitamos unas termas romanas en la cercana plaza de Amador de los Ríos y a la salida dimos con la entrada a las cuevas, en el callejón de San Ginés número 3, pero por desgracia ya estaba cerrado. Habíamos pasado cerquísima y no dimos con su ubicación…

Y para terminar, una crónica publicada en el Semanario Pintoresco Español en 1840 sobre las Cuevas de Hércules. Recordemos que hasta el año siguiente no se derribaron los restos de la iglesia de San Ginés. El artículo, firmado por M. Magán, cuenta entre otras cosas lo siguiente:

[…] Su existencia es segura e indubitable. Tiene su entrada y principio en la iglesia parroquial de san Ginés, situada casi en lo más alto de la ciudad. El arco o puerta por donde se entra está en una bóveda de la misma iglesia, que llena de escombros y cadáveres, le encubre casi todo, advirtiéndose tan solo la estremidad de la clave, y un poco del muro o tabique que cierra la entrada.

Camina esta cueva, según dicen los que hablan de ella, por bajo de tierra hasta el espacio de tres leguas, y aunque en su principio no fuese tan grande, los usos para que en lo antiguo la aplicasen, serían causa de su engrandecimiento y latitud. Su fábrica y adorno interior aseguran que es raro, por la compostura de arcos, pilares y labradas piedras de que está adornada, y para prueba de la longitud de la cueva refieren que un muchacho despaborido, huyendo del justo castigo que le iba a imponer su amo, se entró sin reparar por ella adentro, y andubo tanto espacio, que vino a salir a tres leguas de la ciudad, camino de Añover de Tajo.