2 de octubre de 2007

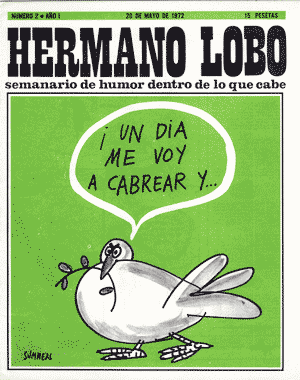

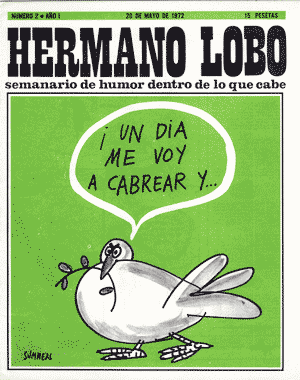

Existe un tipo de humor que no tiene sentido fuera de su contexto histórico. No digo que esto ocurra con el semanario satírico Hermano Lobo, pero ciertamente ayuda a comprenderlo en toda su magnitud. Hermano Lobo nació en un momento crítico del final del franquismo. En aquellos primeros años setenta, el régimen dictatorial había comenzado una involución después de la «excesiva apertura» de los años sesenta. Una huida hacia adelante que dejaba atrás muchos huecos.

Uno de estos huecos de libertad lo aprovecharon un grupo de jóvenes humoristas con Chumy Chúmez a la cabeza. Según se comenta, se publicó casi a escondidas, sin publicidad, y con la firme intención de ser la heredera natural de La Codorniz, cuyo humor, sin dejar de ser genial, ya no conectaba tanto con las nuevas generaciones. El primer número salió el 11 de mayo de 1972 al precio de 15 pesetas. En tan sólo 16 páginas confluyeron gran cantida de talentos emergentes. En Hermano Lobo colaboraron Peridis, Forges, Perich o Manuel Summers y con textos de Manuel Vázquez Montalbán entre otros.

No hace falta decir que la revista tuvo sus problemas con la censura, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones fue esquivada con habilidad e ingenio. Números secuestrados (por ejemplo el 153 por «menosprecio a la Justicia»), artículos que provocaron la apertura de expedientes. Hermano Lobo fue, por tanto, una ventana abierta más hacia otra forma de ver la vida lejos de la dictadura. Y con el fin de la dictadura, la revista dejó de tener el sentido para el que fue concebida. El 6 de junio de 1976 salió el último número.

Y así hasta hoy. Muchos de los que nacimos durante la transición no conocimos estas publicaciones. Ahora, gracias a internet y a un proyecto de colaboración entre la Universidad de Salamanca, José Ángel Ezcurra Carrillo y Ediciones Pléyades S.A., Hermano Lobo está digitalizado para la posteridad en internet, a una resolución bastante buena y lo que es más importante, totalmente gratis. Esta iniciativa viene a unirse a las del semanario Triunfo y la revista Tiempo de Historia. Sin duda unas fuentes inestimables para conocer la sociedad española de los años setenta.

28 de septiembre de 2007

A través del blog ‘Así se fundó Carnaby Street‘ (¿Homenaje a Leopoldo María Panero?) recupero la idea de ver o al menos intentar ver las películas experimentales de Warhol. En la Biblioteca Pública creo que tenían alguna, pero al final no las cogí. Todo viene a raíz de un artículo en ese blog dedicado a Edie Sedgwick, una de las actrices del extraño star-system underground que el artista pop creo para sus obras cinematográficas. El caso es que hace unos pocos días tuve la ocasión de ver algunas de ellas y que no recomiendo más que a los incondicionales de Warhol o a los que tengan curiosidad extrema por verlas.

En concreto vi ‘Vinyl’, ‘Poor Little Rich Girl’ y ‘Beauty #2’, las tres realizadas en 1965. La primera no es más que una interminable performance de algo más de una hora ante una cámara fija con varios personajes. ‘Poor Little Rich Girl’ tiene a Edie Sedgwick como absoluta protagonista. La película fue filmada en su apartamento de Nueva York y esta compuesto únicamente de planos suyos en ropa interior. Lástima que los primeros veinte minutos estén fastiodiosamente borrosos. ¿Es Sedgwick en ‘Poor Little Rich Girl’ la imagen de la primera belleza postmoderna, la primera punk? A mi me lo ha parecido. Por último he visto ‘Beauty #2’ en la que Warhol vuelve de nuevo a colocar la cámara fija durante más de una hora para que sus personajes desarrollen la acción, esta vez sobre una cama deshecha.

Segdwick tuvo una carrera fulgurante que apenas se extendió más allá del mundo de la desquiciada troupe de Warhol y su submundo, ya que murió en 1971. Hacía cinco años que había realizado su última película con Andy y durante ese tiempo se le atribuyó un romance con Bob Dylan en 1966. En 1967 su vida comenzaba a declinar por culpa de las drogas. La locura se apoderó de ella y tuvo que ser internada en varios centros psiquiátricos hasta que le sobrevino la muerte. Poco después, en 1972, se estrenaba la primera película que protagonizaba fuera del círculo de Warhol ‘Ciao! Manhattan’.

19 de septiembre de 2007

El pasado sábado estuve de viaje en Portugal y más que en los monumentos y en otras historias, me fijé en los carteles de las autopistas y en las marcas del pavimento. Pensaba que la normativa en este tema era más homogénea en los estados de nuestro entorno, o al menos en países en teoría tan parecidos como España y Portugal. Pero lo cierto es que son bastante diferentes y existen algunos detalles y algunas señales viales que nosotros no tenemos. Me parecieron especialmente curiosas unas marcas amarillas con forma de «V» invertida a lo largo del carril de la autopista. Hasta que no vi un cartel no supe que se trataba de algo relacionado con la distancia de seguridad que se ha de guardar con el vehículo precedente.

Me picó la curiosidad y me he puesto a buscar por internet información sobre señales viales y cartelería varia en autopistas de todo el mundo. Sorprendentemente no he encontrado gran cosa. Ha sido una decepción porque pensé que encontraría algo más más allá de las highways norteamericanas. Aún así, algo hay. A nivel de América Latina existen un hilo dentro de un foro dentro de la web de urbanismo Skycrapercity exclusivamente dedicado a la señalización de las autopistas con especial atención a las de Argentina, Chile y México. Como curiosidad indicar que muchas de las de Chile me parecieron muy similares o iguales a las españolas, especialmente la tipografía y la forma de los paneles elevados. Otra gran fuente de información es el apartado Roads and Highways/Signs and Signals del directorio de Google.

16 de septiembre de 2007

El otro día estaba leyendo una revista norteamericana de informática y veo un extraño anuncio que poco tenía que ver, en principio, con la informática. En la página se mostraba un enorme transatlántico y unos cuantos paisajes paradisíacos. A la vez, unos venerables hombres y mujeres mayores se mostraban frente a sus ordenadores portátiles en una especie de aula. En la parte superior, un título desvelaba el misterio: ‘Geek Cruises’. Algo así como «Cruceros para Geeks«, es decir, para aficionados o fanáticos de la informática. Esta idea de hacer cruceros que mezclen la informática con el placer sólo podía provenir de los Estados Unidos.

El artífice es Neil Bauman, empresario de Palo Alto, California. Es dueño de la empresa International Technology Conferences, que intuyo que se dedica a organizar conferencias sobre todos los aspectos de la tecnología. InSight Cruises, organizadora de los ‘Geek Cruises’, se creó en 1999. Entre su oferta de viajes hay para todos los gustos. Los nombres de sus cruceros no tienen desperdicio: ‘MacMania VII’, que tendrá lugar en el canal de Panamá en noviembre, ‘Photoshop Fling’ en el Caribe, ‘Aperture Aura’ en el Mediterráneo o ‘Venice Vision’, un taller de fotografía digital en Venecia.

Así que si veis en las costas españolas a un enorme barco del que bajan felices guiris más bien mayores (aunque también los hay jóvenes) con un portátil bajo el brazo no os asustéis, son los geeks más viajeros y aventureros del mundo. La verdad es que por las fotos que se pueden ver en su web, todo tiene un aspecto un tanto hortera. Algo así como mezclar la informática con ‘Vacaciones en el Mar’ y ‘Las Chicas de Oro’. Aunque claro, a los yanquis seguro que les gusta.

15 de septiembre de 2007

Seguro que todos habéis escuchado alguna vez los pitidos de las señales horarias que marcan las horas en punto en la radio. Ya nos hemos acostumbrado a ellos, pero no deja de ser una característica curiosa de todas las emisoras. Al menos en España consisten en varios pitidos, uno por cada hora que se quiera representar, siendo el último de mayor duración que el resto. Cada sonido corto dura 100 milisegundos y el largo 500. La separación entre uno y otro es de 900 milisegundos.

¿Y cual es el origen de tan peculiar forma de marcar las horas? Parece ser que todo fue idea del astrónomo británico Sir Frank Watson Dyson y del directivo de la BBC John Reith. La primera emisión de radio en la que se incluyeron los «pitidos» fue la del 5 de febrero de 1924 y estaban controlados por dos relojes mecánicos situados en el observatorio de Greenwich. Las señales se generaban mediante contactos eléctricos.

¿Y qué utilidad tienen? Evidentemente la principal es indicar el comienzo de una nueva hora para los oyentes las emisoras. Pero también tienen otra función, que es la de servir como modo de sincronización de diversos aparatos. Los relojes con sincronización por radio utilizan este sistema. Si tenéis uno, os fijaréis que sólo se sincroniza a las horas en punto. El motivo son precisamente estas señales horarias.

13 de septiembre de 2007

El otro día, leyendo un artículo en la prensa sobre los partidos políticos en Suiza, me sorprendió ver que, en contra de lo que pensaba, los sistemas políticos democráticos de Europa no son tan homogéneos. El caso suizo es bastante especial. A pesar de ser un país no demasiado pequeño para nuestro continente, los ciudadanos participan muy activamente en casi todas las decisiones importantes que toma su gobierno.

El poder ejecutivo, o sea el Gobierno (denominado Consejo Federal), está formado por los llamados siete consejeros federales que representan todas las peculiaridades y lenguas (recordemos que Suiza tiene cuatro idiomas oficiales) de sus regiones. Los consejeros federales ostentan el cargo de jefes de sus Departamentos Federales (Ministerios). Los departamentos existentes son: Asuntos Extranjeros, Interior, Justicia y Policía, Finanzas, Defensa y Protección de la Población y Deportes, Medio Ambiente y Transportes y Energía y Comunicaciones, Economía).

Estos siete consejeros son elegidos cada cuatro años por el poder legislativo (o sea el Parlamento o Asamblea Federal en el caso de Suiza). A su vez, el Presidente de la Confederación (algo así como el Primer Ministro) es elegido por un año de entre los miembros del Consejo Federal y no puede repetirse, por lo que cada año se nombra un nuevo «presidente del Gobierno».