12 de septiembre de 2007

El tiempo que tiene uno a lo largo del día es limitado, así que no he podido más que echar una ojeada a un libro que me resulta bastante interesante. Es ‘El Libro de los Condenados’ de Charles Fort. Para todos aquellos que somos aficionados a los fenómenos extraños y a los misterios de la ciencia, Fort es un viejo conocido. En su libro, Fort desgrana los hechos más extraños de la naturaleza de los que tuvo conocimiento. Para ello mantenía un archivo de fichas, asignando una a cada fenómeno anómalo que leía en la prensa o en libros antiguos. Guardaba las fichas en humildes cajas de zapatos y parece ser que llegó a recopilar miles de ellas. Fruto de todo ese minucioso trabajo surgió este manual de los hechos extraordinarios, como perfectamente podría llamarse.

En principio Fort almacenaba aquellos eventos que estaban comprobados por testigos y por científicos, pero que no tenían una explicación convincente. Buena parte de su trabajo lo ocuparon las lluvias extrañas. Lluvias de gelatina, de peces, de arañas, de piedras, de hielo, de «hilos», de polvo amarillo, de bolas de metal, de trozos de carne, de sangre, lluvias negras y un largo etcétera. Cuando se publicó el libro en 1919, muchas de estas lluvias no tenían explicación. Hoy sí la tenemos para algunas, aunque no para la mayoría.

Más allá de una mera recopilación, ‘El Libro de los Condenados’ es también una dura crítica contra los estamentos científicos inmovilistas, incapaces de aceptar hechos inexplicables y condenándolos a no existir oficialmente. De ahí el apelativo de «condenados». La influencia de Fort hoy día es muy grande e incluso existe un organismo llamado Charles Fort Institute que se dedica a la investigación de este tipo de fenómenos. En definitiva, espero dedicarle a este libro el tiempo que sin duda se merece.

5 de septiembre de 2007

Yo pensaba que lo último que grabaron juntos John Lennon y Paul McCartney eran las sesiones para su último álbum ‘Abbey Road’ en 1969. Pero parece que no. Me acabo de enterar a través del blog Soundtracktunes.com, que remite a su vez a la Wikipedia. Según se comenta, en marzo de 1974, cuatro años después de la disolución de los Beatles, los dos compositores y almas de la difunta banda de Liverpool se volvieron a reunir para una sesión «casual». Lennon pasaba por apuros familiares con Yoko Ono y estaba cayendo en una sequía musical, de la que no saldría hasta poco antes de su asesinato en 1980.

En esta sesión, una leyenda sin confirmación «oficial» hasta 1997, estaban también presentes Ringo, Keith Moon (batería los Who), Klaus Voorman (amigo de los Beatles desde los tiempos de Hamburgo), Stevie Wonder y otros amigos de la banda. Los resultados de la grabación pueden escucharse en el blog ‘Licorize Pizza’. No es nada del otro mundo ni hay ninguna canción que pueda considerarse nueva más allá de balbuceos. Recuerda a algunas tomas descartadas recogidas en los discos ‘Anthology’. A pesar de esto, desde que se publicó clandestinamente en 1992 con el título de ‘A Toot and a Snore in ’74’, se ha convertido en uno de los bootlegs más apreciados por los completistas y fanáticos de los Beatles (aunque esta grabación no sea estrictamente de ellos).

3 de septiembre de 2007

Sin duda lo mejor que tiene la película ‘Matrix’ es que te hace pensar cuando sales del cine. ¿Quién no se ha planteado, aunque sea por un momento, qué es la realidad después de verla? Los filósofos también se lo han planteado. Desde Demócrito o Platón hasta Descartes, a lo largo de la historia de la filosofía, muchos son los que han elaborado teorías sobre qué es la realidad, como la percibimos o si ésta puede falsearse.

En el pasado siglo, el teórico norteamericano Hilary Putnam elaboró partiendo de las ideas de su colega Jonathan Dancy una teoría bastante controvertida. La hipótesis conocida como ‘Cerebro en una cubeta’ fue definida por Dancy en su obra ‘Introducción a la Epistemología Contemporánea’ (1985):

«Usted no sabe que no es un cerebro, suspendido en una cubeta llena de líquido en un laboratorio, y conectada a un computador que lo alimenta con sus experiencias actuales bajo el control de algún ingenioso científico técnico (benévolo o maligno, de acuerdo a su gusto). Puesto que, si usted fuera un cerebro así, asumiendo que el científico es exitoso, nada dentro de sus experiencias podría revelar que usted lo es; ya que sus experiencias son, según la hipótesis, idénticas con las de algo que no es un cerebro en la cubeta. Como usted sólo tiene sus propias experiencias para saberlo, y esas experiencias son las mismas en cualquier situación, nada podría mostrarle cuál de las dos situaciones es la real.»

Putnam la desarrolló y la convirtió en una teoría aún más siniestra y de pura ciencia-ficción en ‘Razón, Verdad e Historia’ (1988):

«En lugar de tener sólo un cerebro en la cubeta, podemos imaginar que todos los seres humanos (o todos los seres con sensaciones) son cerebros en la cubeta (o sistemas nerviosos en la cubeta en el caso en el que seres con sólo sistemas nerviosos cuenten como seres con sensaciones) ¿Por supuesto, el científico malvado tendría que estar afuera, o no? tal vez no haya ningún científico maligno, tal vez (aunque parezca absurdo) el universo consista solamente de maquinaria automática atendiendo una cubeta llena de cerebros y de sistemas nerviosos. Ahora supongamos que esta maquinaria automática esta programada para darnos a todos una alucinación colectiva en lugar de un cierto número de alucinaciones aisladas. Así cuando me parece que le hablo a usted, a usted le parece estar oyendo mis palabras… Ahora quiero hacer una pregunta que parecerá muy tonta y obvia (al menos para algunas personas, incluyendo algunos filósofos muy sofisticados), pero que nos llevará a verdaderas profundidades filosóficas con cierta rapidez. Supongamos que toda esta historia fuera realmente verdadera, ¿podríamos, si fuéramos cerebros en la cubeta de este modo, decir o pensar que lo somos?»

¿Realmente, como dicen Dancy y Putnam, no sabríamos distinguir entre realidad percibida y realidad inducida en una situación así? Yo soy muy escéptico al respecto. La tramposa teoría de lo «no comprobable» juega siempre con ventaja. «Ahí fuera» es un lugar donde la imaginación puede campar a sus anchas. Podremos imaginar el más fabuloso de los mundos, sabiendo de antemano que jamás lo comprobaremos ni tendremos indicios de su existencia. Aún así, como hipótesis es de lo más atractiva e inspiradora.

2 de septiembre de 2007

No se puede decir que el género de la comedia política sea muy habitual. Mucho menos si la situamos en una teleserie. Sólo los británicos con su peculiar humor podían conseguirlo con resultados tan buenos como en ‘Sí, Ministro’ (‘Yes, Minister’). Ideada por Antony Jay y Jonathan Lynn, fue emitida por la BBC 2 entre las temporadas de 1980 y 1984. Por lo que he leído fue muy popular entonces y casi se convirtió en un fenómeno social que alcanzó incluso a la primera ministra, Margaret Tatcher, que no se la perdía nunca. No tengo noticia de que se haya emitido en España, pero los 21 capítulos pueden conseguirse en DVD.

‘Sí, Ministro’ es una típica comedia de situación británica que narra las desventuras de James Hacker, un funcionario con gran experiencia en el mundo de la gestión administrativa que es nombrado Ministro de Asuntos Administrativos (aquí sería algo así como el Ministro de Administraciones Públicas). A lo largo de todos los episodios luchará por dirigir su propio ministerio, enfrentándose a sus, en teoría, subordinados. Por un lado el maquiavélico y sibilino Secretario Permanente Sir Humphrey Appleby, un perro viejo que sabe mover los hilos para calmar las ansias reformistas de su superior y que todo siga como está y por otro Bernard Woolley, el Secretario Privado Principal del Ministro. El paralelismo con la vida política británica de la época es evidente, con multitud de guiños a la actualidad nacional de aquel tiempo. Algunos años después tuvo una continuación llamada ‘Sí, Primer Ministro’ (‘Yes, Prime Minister’).

El estilo no puede ser más inglés. Jerez en botellas de cristal tallado, chimeneas, despachos victorianos, funcionarios trajeados, taxis londinenses y la tan típica mezcla de vídeo para las escenas de interiores y cine para las exteriores. Eso sí, la serie sólo es recomendable para aficionados a la política y a los tejemanejes e interioridades de un Gobierno. El resto sólo verá diálogos aburridos y escenografía obsoleta.

28 de agosto de 2007

Louis de Funès es sin duda uno de lo más grandes y más populares actores franceses de comedia. De origen español, traspasó fronteras con su peculiar humor y aquí fue muy célebre en los años sesenta y setenta. A lo largo de estas últimas semanas he estado viendo algunas de sus películas más clásicas. El papel que le llevó a la fama fue el del gendarme malhumorado Cruchot, que interpretó en inumerables ocasiones desde 1964 con ‘El Gendarme de Saint Tropez‘ hasta 1982, un año antes de su muerte, en ‘El Loco, Loco Mundo del Gendarme’. Pero su papel estelar se apoyaba también el otros personajes, como Michel Galabru, actor que interpretaba a su superior en toda la serie. Aparte también realizó otras comedias de éxito como ‘Fantomas’, que tuvo dos secuelas muy populares.

No se puede decir que las películas de De Funès fueran de trazo fino ni siempre acertadas, pero es imposible que no arrancaran una carcajada en algún momento. Puede entreverse una cierta parodia soterrada sobre el modo de vida de la Francia profunda, extrapolable a otros países como el nuestro. Quizás esa sea también la clave de su éxito aquí. Su humor estaba basado en los gestos, las repeticiones de situaciones y los contextos disparatados llegando al surrealismo en muchas ocasiones. A veces nos recuerda incluso al cine mudo cómico de Buster Keaton o de Charlot. Precisamente Louis de Funès recibió el calificativo, quizás excesivo, del «Charlie Chaplin francés».

La verdad es que me ha sorprendido que en internet no exista apenas información sobre él, tan sólo una página «oficial» con su biografía, filmografía y algunas fotos. Sin duda, De Funès es un valor a recuperar para las nuevas generaciones.

25 de agosto de 2007

Hasta hace sólo unos años, el asesinato de Kennedy era el acontecimiento que más teorías conspirativas había provocado. La conmoción que causó en el pueblo americano y la necesidad de buscar razones exógenas al propio hecho lo convirtió en el rey de las hipótesis alternativas. Pero otro acontecimiento trascendental ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Los atentados contra las torres gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono son hasta el momento los hechos más destacables e importantes de lo que llevamos de siglo y ha cambiado por completo el panorama político, estratégico y geográfico del mundo. Al igual que con el magnicidio de JFK, los ataques terroristas contra Nueva York y Washington han desatado todo tipo de teorías de la conspiración, amplificadas por el desarrollo de internet y los medios paralelos.

La enésima iniciativa la encontramos en ‘9-11 Loose Change’ que se ha convertido en un fenómeno social de la red. Sus autores son cuatro veinteañeros que, con muy pocos medios, han elaborado un documental que recoge minuciosamente datos y testimonios alternativos que rebaten según ellos la versión oficial. Yo lo he visto con mucha atención y voy a contar brevemente mis impresiones sobre él.

Básicamente se defiende la teoría de que los atentados del 11 de septiembre fueron cuidadosamente organizados y ejecutados por la administración Bush por motivos económicos, estratégicos y militares. Los aviones estrellados contra las torres gemelas estarían vacíos y controlados a distancia. Su derrumbe estaría también previsto mediante la detonación de cargas explosivas cuidadosamente repartidas por las torres. En el caso del Pentágono se mantiene que no fue un avión lo que se estrelló contra uno de sus flancos, sino un misil lanzado desde un helicóptero. Y por último, el famoso y heroico vuelo 93 no se estrelló en un bosque de Pensilvania, sino que aterrizó en una base aérea militar, simulando los efectos de la colisión.

La primera sensación que me produce es la de recibir una avalancha de datos durante 1 hora y 20 minutos. Unos se atropellan con otros. Esta forma de presentar la información es muy tramposa, porque parece una hábil maniobra para encubrir uno de los principales defectos del documental: las fuentes. En su mayor parte, los testimonios son frases que parecen sacadas de contexto o citas a webs fácilmente manipulables como la Wikipedia. En otras ocasiones se toman datos de periódicos de internet casi marginales, y, de nuevo, cuando se citan medios de prestigio, son para aportar datos ya conocidos.

Pero ‘9-11 Loose Change’ también tiene aciertos e invita a la duda en algunos de sus pasajes. Me refiero a los episodios más oscuros del 11 de septiembre: el ataque contra el Pentágono y el vuelo 93. En el primero de ellos casi todas las evidencias resultan verosímiles. En el segundo también, aunque algo más forzadas. La conclusión que se puede sacar es que muchas de las pruebas aportadas son endebles y sólo induce a la reflexión los episodios que ya previamente eran poco claros.

Aún así, es mejor que cada uno juzgue por sí mismo. Aquí está el documental:

22 de agosto de 2007

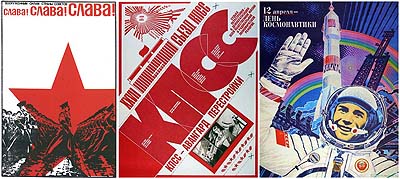

A pesar de todas las connotaciones negativas que tuvo el régimen comunista de la antigua URSS, no se puede negar que, sobre todo en los primeros años, hubo un florecimiento muy intenso de las vanguardias creativas de la época. La habilidad de las autoridades comunistas estuvo en insertar este arte en la vida cotidiana. La arquitectura, el cine, la pintura, la música y el diseño impreso convirtió a la Unión Soviética en una de las primeras potencias creativas a nivel de todo el planeta. En los años veinte y treinta surgían en el resto del mundo otras corrientes, como el art decó o la Bauhaus alemana, pero con un espíritu más elitista.

Una muestra de lo terrenal del arte soviético de los primeros tiempos son los carteles de propaganda estatal, ya sea política o de otra índole. Hace poco descubrí un blog donde día a día su autor va colgando algunos de estos carteles recuperados del olvido. ‘A Soviet Poster a Day’ está mantenido por Alexander Zakharov. Hasta el día de hoy pueden verse treinta y uno de estos carteles, aunque la cifra aumenta de un día para otro. He estado echando un vistazo a todos y muchos me han llamado la atención por su modernidad, a pesar de que muchos fueron realizados en los años treinta. En cualquier caso todos tienen esa estética tan peculiar de este tipo de propaganda.