Objetivos luminosos

El mundo de la fotografía puede llegar a ser una afición muy absorbente. Uno nunca deja de aprender nuevos conceptos, técnicas, o incluso sobre su historia. Porque la principal misión de la fotografía es captar la realidad a través de los ojos de quien porta la cámara. Por tanto, el componente subjetivo es una parte fundamental de este arte, o lo que es lo mismo decir la parte creativa. Pero también existe otro aspecto muy importante y que va parejo al artístico. Quizás en ninguna otra disciplina la técnica y la tecnología vayan tan unidas a lo artístico. Conocer los parámetros y el funcionamiento de nuestro equipo es de vital importancia si queremos plasmar correctamente nuestras fotografías. Y si hablamos de lentes, esa importancia se hace imprescindible. De ello dependerá el aspecto final de la imagen.

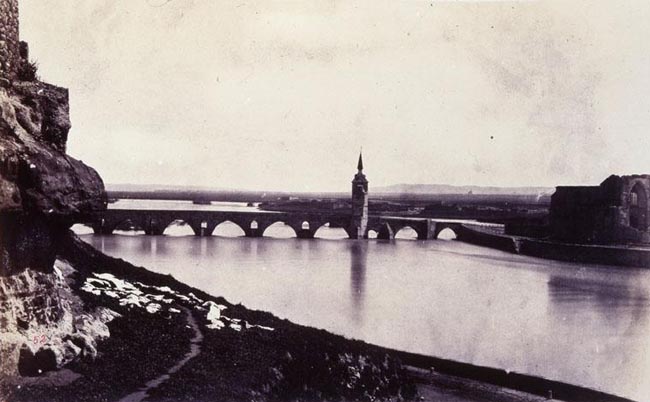

A lo largo de la historia, los técnicos han buscado reproducir la realidad lo más fielmente posible. La utopía es llegar a la perfección del ojo humano, capaz de obtener una imagen casi perfecta con muy poca luz. Precisamente la luz es uno de esos elementos primordiales a la hora de hacer fotografías. Pero la imperfección de las lentes que componen los objetivos y su construcción hacen que parte de esa luz no se aproveche. En el siglo XX se han construido objetivos que han rozado esa utopía. Todo aficionado al cine o a la trastienda técnica del séptimo arte conoce la historia del Zeiss Planar 50mm f/0,7, la lente que Stanley Kubrick pidió «prestada» a la NASA para la fotografía de interiores de su película ‘Barry Lyndon’ (1975). Su obsesión era filmar sólo con la luz de las velas y de la luna. Y lo consiguió. Para ello tuvo que ingeniárselas junto a John Alcott, el director de fotografía, para adaptar el objetivo a la cámara de 35mm contando con la profundidad de campo deseada por Kubrick. He aquí algunos de esos resultados. Son secuencias tomadas sin luz artificial:

Pero rebuscando un poco más no ha sido complicado encontrarme un más difícil todavía, una nueva vuelta de tuerca en el mundo de la óptica. El prodigio vino de la Unión Soviética. El origen del GOI CV-Siercalno-Linosvyi 20mm f/0,5 (sí, f/0,5) hay que buscarlo en marzo de 1948 en el Instituto Nacional de Óptica de San Petersburgo. Pero en contra de lo que pudiera pensarse, no se trataba de un proyecto experimental. Parece ser que se fabricaron y comercializaron varias unidades. El GOI CV es un objetivo catadióptrico de grandes dimensiones (su peso era de casi 10 kilogramos) y compuesto por un conjunto de ocho lentes de cuarzo y fluorita.

¿Por qué es tan costoso fabricar un objetivo de estas características? Por mucho que avance la tecnología y la electrónica, los objetivos han de cumplir las reglas de la óptica. El mero hecho de bajar un paso en la apertura de diafragma puede suponer un nuevo quebradero de cabeza para los técnicos que diseñan las lentes. En primer lugar, la elaboración de los cristales se complica y han de seguir un proceso mucho más minucioso y utilizar materiales como la fluorita que resultan mucho más caros y complicados de trabajar. Un objetivo es una combinación de diferentes lentes. Cuando la luz pasa por cada una de ellas, parte de esa luminosidad se pierde, aunque a veces sea una parte muy pequeña.

En la actualidad los objetivos más luminosos que se comercializan tienen unos precios respetables. En realidad, bajando de f/1,4, los ceros se disparan. Una de las mejores y más conocidas ópticas entre los especialistas y aficionados avanzados es el Leica Noctilux 50mm f/0,95. Un prodigio de la óptica con un precio también prodigioso (unos ocho mil euros). De momento, los aficionados mortales nos conformaremos con aperturas mucho más modestas, pero no por ello peores. Y es que, en la mayoría de los casos, la luminosidad no es lo más importante a la hora de hacer nuestras fotografías.