En Barcelona (V): Más gato que liebre en la Catedral, trece ocas, sardana en Sant Jaume y rincones oscuros en La Boquería

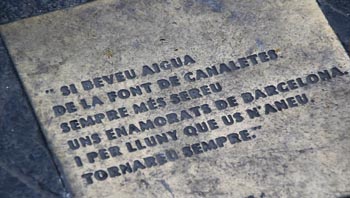

Al final de Portal del Ángel la calle se bifurca y cambia de nombres. Por un lado la calle Portaferrissa y por el otro el Carrer dels Arcs. Justo en ese lugar hay una fuente con dos caños de chorros más bien escasos. Detrás, en una ventana del Palacio de los Condes de Pignatelli, sede del Real Círculo Artístico de Barcelona, una fotografía de Dalí sujetando un pez y otro objeto indefinible vigilaba nuestras maniobras de repostaje. Llenar una botella podía acabar fácilmente con cualquier impaciente. Cuando terminamos, tomando el Carrer dels Arcs, llegamos en un momento a la Plaza Nueva, donde está la Catedral. Las obras de restauración de la fachada de la seo están ya muy avanzadas. Sólo una parte de la gran torre principal sigue oculta bajo un entramado de andamios. En el lado opuesto de la plaza avistamos un enorme y cómodo banco corrido cuyos principales usuarios eran jubilados curiosos y turistas que contemplaban el monumento con calma o, simplemente, fisgoneaban.

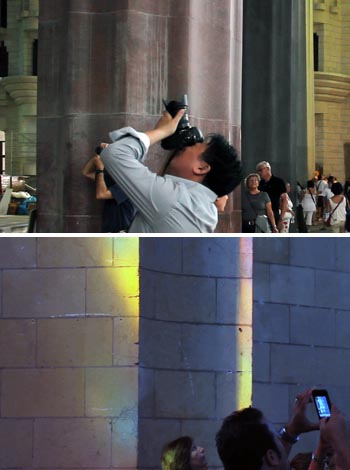

Cuando nuestras piernas descansaron, entramos. No pudimos recorrerla toda porque se estaba celebrando una misa en ese momento. Algunas partes estaban acordonadas y dos vigilantes de seguridad seguían con la mirada los pasos de los infieles profanadores. Otro uniformado vigilaba, esta vez el atuendo de las visitantes, impidiendo el paso a todas aquellas que no vistieran con decoro (o sea, la mayoría). Todos sabemos que Barcelona es una ciudad de perdición. En la mayoría de los casos, un pañuelo hacía las veces de improvisado chal, tapando lo que no se puede enseñar en una iglesia. La última vez que vi algo así fue en El Valle de los Caídos.

Un último detalle sobre la Catedral. Que no os den gato por liebre: la fachada principal tiene más de gato que de liebre. Lo que puede verse hoy tiene poco más de un siglo de existencia. Partiendo de la fachada original interrumpida en 1408, el arquitecto Josep Oriol Mestres recibió en 1882 el encargo de terminar el templo siguiendo un estilo gótico (neogótico más bien). El resultado, hay que reconocerlo, es espectacular. Las obras no culminaron hasta 1913, fecha en la que se finalizó el cimborrio.

Técnicamente ya habíamos entrado en el Barrio Gótico, pero decidimos oficializar la entrada haciéndolo por el Carrer del Bisbe. En su nacimiento se conservan algunos restos de la muralla romana, la primera que se levantó, incluyendo parte de una de las puertas. A los pocos metros, una puerta en la placita de Andreu Garriga Bachs nos llamó la atención. Era la de Santa Eulalia que nos condujo hasta el hermoso claustro gótico de la Catedral. En él habitan unos curiosos seres: trece ocas. Todo tiene su explicación y su historia. Santa Eulalia, la co-patrona junto con La Merced de Barcelona, fue martirizada allá por el 303 por su condición de cristiana y muerta a los trece años. También cuenta la tradición que pastoreaba ocas en el entonces pueblo de Sarriá. De ahí que estos animales vivan ahí desde tiempos inmemoriales y que sean precisamente trece. En especial los niños disfrutan mucho viendo y dando de comer a estos bonitos animales. Ildefonso Falcones, en su novela “La Catedral del Mar” trata sobre ella:

“Santa Eulàlia sufrió martirio en época romana, en el año 303. Sus restos reposaron primero en el cementerio romano y después en la iglesia de Santa María de las Arenas, que se construyó sobre la necrópolis una vez que el edicto del emperador Constantino permitió el culto cristiano. Con la invasión árabe, los responsables de la pequeña iglesia decidieron esconder las reliquias de la mártir. En el año 801, cuando el rey francés Luis el Piadoso liberó la ciudad, el entonces obispo de Barcelona, Frodoí, decidió buscar los restos de la santa. Desde que fueron hallados, descansaban en una arqueta en Santa María.”

Otro de los aspectos a destacar de este lugar es la pequeña fuente coronada por una no menos diminuta escultura de San Jorge matando al dragón. Un sitio sorprendente que merece la pena visitar, no sólo por esta peculiaridad, sino por su calidad arquitectónica y artística.

Siguiendo por el Carrer del Bisbe nos encontramos con el cruce de la calle de la Piedad. En una esquina, un hombre se desgañitaba cantando una ópera de Rossini. Algunos espectadores seguían la actuación con sus cámaras. Un poquito más adelante está el famoso puente que comunica el palacio de la Generalitat con la Casa de los Canónigos, de estilo neogótico, construido en 1928 por Rubió i Bellver aprovechando las reformas del edificio del gobierno autonómico. Se ha convertido de facto en uno de los símbolos de este barrio. Tras hacer una parada para entrar en una típica tienda de recuerdos llegamos por fin a la Plaza de Sant Jaume, centro histórico de la Ciutat Vella ahora y hasta el siglo XX de toda Barcelona. No fue hasta los albores del pasado siglo cuando la Plaza de Cataluña le robó el protagonismo. Desde tiempos inmemoriales este lugar siempre ha sido el centro administrativo de la urbe. Se sitúa en lo alto de un montículo, bautizado por los romanos como Mons Taber. En dos lados de la plaza están las sedes de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona con un Mosso d’Esquadra y un Guardia Urbano custodiándolas respectivamente. Las fachadas de ambos son relativamente recientes: siglo XVII en el caso de la Generalitat y XIX en el de la Casa de la Ciudad o Ayuntamiento, aunque el resto de las dos edificaciones tienen su origen en la época medieval.

En un rincón, una asociación llamada “Catalunya Sardanista” había organizado un acto reivindicativo-musical donde, en la práctica, algunos abueletes animosos se marcaban unos pasos del tradicional baile. Mientras tanto, el Mosso d’Esquadra custodio de la Generalitat miraba los progresos de los bailarines con más resignación que orgullo patrio.

En la esquina con la calle Llibretería nos sentamos a recapitular, todavía con los ecos de la sardana de fondo. Finalmente tomamos la dirección opuesta a la que habíamos pensado inicialmente. Nuestro objetivo era la Plaza del Rey, pero antes paramos a tomar un helado que hizo las delicias de nuestros paladares. Dimos con la plaza y en ella un grupo balcánico tocaba acelerada música gitana o judía (resulta difícil precisar), con bastantes espectadores. Nos sentamos en los escalones de la entrada a la Capilla Real de Santa Ágata a terminarnos el helado y a disfrutar del concierto. Hubiera sido interesante haber visitado el Museo de Historia de Barcelona, que ocupa el Palacio Real Mayor, formada por la propia Capilla –con su imponente torre octogonal-, el Salón del Tinell y el Palacio del Lloctinent. En el subsuelo del museo se conservan in situ ruinas de la Barcino romana. Pero nuestro tiempo era escaso y lo teníamos perfectamente distribuido.

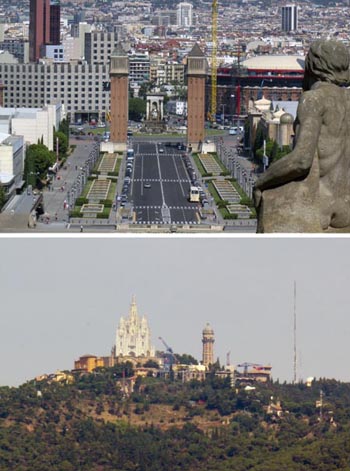

Llegamos a la conclusión de que pululando por las estrechas y, a veces, inquietantes callejuelas de la zona antigua, uno puede descubrir rincones con cierto encanto, como la Plaza del Pi y las zonas adyacentes, con sus terracitas discretas y recoletas, sólo iluminadas por pequeñas lamparitas. Algo parecido a lo que vimos minutos más tarde tras cruzar las Ramblas y adentrarnos por lo que después resulto ser uno de los laterales del mercado de La Boquería. Terracitas con bonita decoración, pero frente al parking oscuro y de aspecto poco tranquilizador –por lo menos de noche- de la plaza de la Gardunya. En algunos de sus descampados, los más oscuros, había personajes en grupos de dos o tres, realizando tareas no identificables. Preferimos no acercarnos más para comprobarlo y nos dimos la vuelta. Retornamos a las Ramblas para cenar y reorganizar el resto de días que aún nos quedan en la ciudad. La excursión al Tibidabo se postpone, y hemos decidido dedicar algún tiempo a la Barceloneta, al Parque de la Ciudadela y a la zona de las playas.

Después de la cena nada mejor que un tranquilo paseo Ramblas abajo hasta los muelles del Port Vell, donde acabamos sentados en un incómodo banco. Frente a nosotros la montaña de Montjuic, el muelle de los ferrys, la estatua de Colón y el World Trade Center. La curiosidad se nos despertó al ver unas boyas con forma de hombrecillo mirando al cielo, con los brazos cruzados a la espalda y las piernas abiertas. No supimos de qué se trataba. Mientras tanto, veíamos las lucecitas parpadeantes de los aviones que despegaban y aterrizaban a lo lejos…