Desde que empecé con esto del montaje de vídeo digital, allá por 1998, siempre había sido fiel a Adobe Premiere, primero a esa mítica versión 4.2, y posteriormente a casi todas las que después fueron lanzándose. A pesar de todo no puede decirse que sea un experto en esta estupenda aplicación –mi uso ha sido esporádico hasta que no he tenido primero la EOS 550D y luego la 60D–, pero si conozco bastantes de sus entresijos así como sus potencialidades y sus defectos.

Pero esto no significa que me cierre a buscar nuevas alternativas, mucho más si son tan tentadoras como Final Cut Pro X. Hasta hace poco, decir Final Cut Pro era decir profesionalidad, complejidad, miles de parámetros que controlar, etc. Por eso me echaba un poco para atrás a la hora de ponerme con él en serio. La publicación de esta última versión (la X) ha cambiado mi opinión y, de paso, se ha llevado muchas críticas de aquellos que usaban el FCP de la «vieja escuela» acusándolo de quitar muchas de las prestaciones que ellos utilizaban y simplificarlo demasiado.

Últimamente, el Premiere Pro CS5.5 me estaba dando muchos problemas. Es demasiado lento a la hora de, por ejemplo, enlazarlo con After Effects. Cuando montaba un vídeo con más clips de la cuenta se ralentizaba intolerablemente. Muchas veces era más el tiempo de espera que el de montaje propiamente dicho. Otro grave problema era la inestabilidad de esta combinación. Más de una vez me he quedado con la cara de tonto viendo como uno u otro se me cerraba sin más explicaciones dando al traste muchas veces con parte del trabajo.

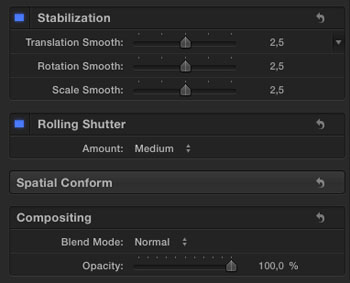

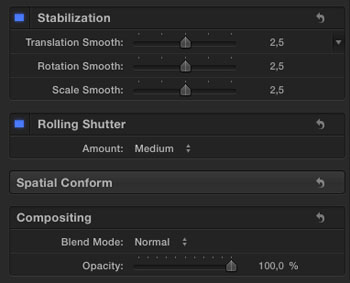

Quizás sea por eso que mi primer contacto con Final Cut Pro X (en mi caso es la versión 10.0.4) no ha podido ser más positivo. A primera vista, su agradable y cómodo interfaz recuerda mucho a iMovie, con el que he trabajado hace tiempo. Evidentemente por detrás la potencia y la versatilidad que nos proporciona es muchísimo mayor pero sin perder la usabilidad de iMovie. En cuanto a agilidad de funcionamiento está a años luz del programa de Adobe. El uso de tecnologías como OpenCL o Grand Central Dispatch se notan y mucho. El procesamiento en segundo plano (por ejemplo cuando aplicamos algún efecto a un clip) apenas se nota en el rendimiento de la aplicación. Para colmo, cuenta con un sistema de estabilización de secuencias aparentemente bastante más perfeccionado que el de After Effects y otro que permite corregir el «efecto gelatina» o rolling shutter típico de los sensores CMOS.

Pero por supuesto Final Cut Pro X también tiene alguna contra. Una en concreto. Si no se quiere profundizar en determinadas facetas como la exportación, las opciones son excesivamente simples, y si se profundiza son demasiado complicadas. Todavía estoy peleándome con Compressor, la aplicación de Apple para la codificación de vídeos. Al contrario que FCPX no es nada intuitiva, aunque todo es cuestión de cogerle el punto y saber controlar los parámetros de exportación que nos interesa modificar.

En definitiva, Final Cut Pro X es una aplicación que parece diseñada específicamente para gente como yo, que no somos profesionales, pero que queremos obtener resultados de calidad con algo más que un simple editor de vídeo como iMovie. Un gran programa.