En nuestra historia hay muchos personajes olvidados que merece la pena recuperar. Algunos de ellos son sorprendentes por la magnitud de su obra o de su capacidad de anticiparse al futuro. Para hablar de Francesc Salvà i Campillo tenemos que remontarnos hasta el siglo XVIII y XIX, a la época que se ha denominado como la Ilustración Catalana. Aunque este barcelonés fue médico de profesión, su interés por otros campos de la ciencia le llevó a experimentar con la electricidad, la aerostática, el periodismo, la ingeniería industrial o la meteorología. No en vano fue uno de los primeros meteorólogos españoles en realizar previsiones y recoger series temporales de temperaturas y pluviometría.

Pero quizás el campo por el que pasó a la historia es por establecer los rudimentos de la telegrafía eléctrica a finales del siglo XVIII, casi medio siglo antes que su inventor «oficial» Samuel Morse. A finales de 1795, Salvà publicaba en Barcelona su ensayo ‘La Electricidad Aplicada a la Telegrafía’. El estudio incluía información detallada sobre los fundamentos físicos y técnicos de la transmisión de pulsos eléctricos a través de un hilo conductor, así como sobre la construcción de los aparatos emisores y receptores. Realizó su primera prueba en público al año siguiente, en 1796, en la corte de Carlos IV y planificó la conexión telegráfica entre Alicante y las Islas Baleares, proyecto que nunca se llevó a cabo. Si se hubiera realizado sería el primer país del mundo en tener una línea de comunicaciones eléctrica. Pero como suele ocurrir, la desidia y la ignorancia de los que regían los destinos de España en aquellos tiempos olvidó tanto el proyecto como a su artífice. Para darnos cuenta de la magnitud de su influencia en posteriores inventores, Marconi reconoció a Salvà en 1901 como una de sus inspiraciones.

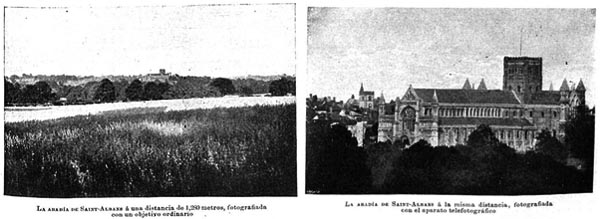

Hoy día puede resultar muy sencillo hablar de cables, de hilos conductores y demás, pero hemos de pensar con la mentalidad de finales del siglo XVIII. De hecho, en su ensayo, denomina los cables como «cuerdas» de metal conductor de la electricidad unidas entre sí mediante «papel impregnado en resina». Se trata de la primera descripción de un cable que existe. En el Deutsches Museum de Múnich existe un pequeño recordatorio a Salvà i Campillo y a su cable. Así lo resumió en 1876 el telegrafista Suárez Saavedra:

En 1747 los ingleses Watson, Bevis y otros, demostraron que la descarga de la botella de Leyden se hacía en un instante al través de alambres de más de doce millas inglesas[…] Si desde esta ciudad a la de Mataró —continúa Salvà— corriese un alambre, y otro desde Mataró a Barcelona, y hubiese allá un hombre que con sus manos agarrase los cabos de los alambres, con una botella de Leyden podría dársele conmoción y avisarle así sobre un asunto convenido […] Con 22 letras y aun con 18, pueden formarse todas las palabras que se requieren para ello, y así, con 44 alambres desde Mataró á Barcelona, habiendo en el primer punto 22 hombres que tuviese cada uno dos extremos o cabos, y en Barcelona 22 botellas de Leyden cargadas, podría hablarse con aquella ciudad, bastando que cada hombre representase una letra y avisase al sentir la conmoción: supongamos la reciban los que presentan las letras P, E, D, R, O; se habrá transmitido la palabra «Pedro». Esto cabe dentro de la posibilidad, pero veamos si puede simplificarse, dice Salvà. […]

Parecerá poco menos que imposible el tender tantos alambres para hacer hablar a la electricidad, pues aún en apoyos muy altos o travesaños los muchachos los desbaratarían; pero no es necesario que los alambres vayan separados, puesto que pueden montarse juntos formando una cuerda fuerte, resistente, que podría colocarse bien alta, sin que la electricidad que vaya por un hilo se pase a los otros. En las primeras pruebas —añade Salvà— que hice con un pequeño telégrafo medio armado, vestí los alambres con papel, después los arrollé, y siempre dirigí la electricidad por los que quise; siendo mejor aún el papel barnizado con pez o con materia idioeléctrica. Además de que, dando estos resultados prácticos, la cuerda de alambre podría colocarse en caños subterráneos, revistiéndola para mayor precaución con una o dos capas de alguna resina propia para aislar.

Aquellos que quieran ampliar la información, existe una biografía [PDF] que puede descargarse gratuitamente desde la web de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.